千年发展目标塑造中的全球共识性与大国主导性

2014年07月09日

摘要

联合国千年发展目标(MDGs)缘起于20世纪90年代的一系列联合国峰会,历经经济合作与发展组织的发展援助委员会(OECD/DAC)发布的《塑造21世纪》报告提出的“国际发展目标”,并通过2000年《联合国千年宣言》和2001年《执行的路线图》予以正式确认,并由2002年《蒙特雷共识》和2005年世界首脑峰会《成果文件》加以丰富和完善。本文突出强调,MDGs并非单纯地缘起于联合国千年峰会:一方面,其全球共识性基础在于20世纪90年代所召开的一系列联合国峰会所达成的诸多行动方案,这促进了MDGs的全球性广泛认同;另一方面,OECD/DAC提出的“国际发展目标”也对MDGs有着重要影响,体现了MDGs形成塑造过程中的大国主导性和以“援助国为中心”的特征。目前,关于制定2015年后国际发展议程的讨论已进入关键阶段,能否夯实新目标的全球共识性基础以及能否避免大国主导性,对于构建更加平等均衡的新型全球发展伙伴关系将至关重要。

当前,全球发展议程进入一个承前启后的特定阶段:一方面,联合国千年发展目标(MDGs)已取得重大进展,但具体到各个特定领域和议题,进展状况参差不齐;另一方面,实现MDGs的期限即将在2015年底到来,国际社会就制定2015年后国际发展议程(以下简称“2015年后议程”)正展开激烈讨论。目前国内相关的研究,重点讨论了MDGs的实施进展,评析了MDGs存在的缺陷与不足,展望了2015年后全球发展议程的前景与未来的趋势[1],但对MDGs的形成关注不够,大多认为MDGs起源于2000年的千年峰会;而国外的研究分析了MDGs的演进历程,重点探讨了推进MDGs的战略。[2] 戴维·休姆(David Hulme)等人分析了MDGs演进的历史,但并没有对MDGs形成过程中的特征加以分析。[3]

立足于这一背景,本文回顾了MDGs的形成过程,提出MDGs的制定具有广泛的全球共识性基础,同时也深深地打上了大国主导的烙印。MDGs与2000年联合国千年峰会的召开及《联合国千年宣言》(以下简称“《千年宣言》”)的通过密不可分,但它并非缘起于2000年,而是源于20世纪90年代联合国一系列社会发展会议,是这些全球峰会达成的发展目标的延续。[4] 具体来说,它来源于90年代早期至中期的一系列联合国峰会,这些峰会产生了关于儿童、环境、人权、人口、社会发展和妇女等众多议题的大量行动议案。这些行动议案为MDGs的形成塑造了全球共识性的基础,也促进了MDGs的广泛认同。与此同时,1996年经济合作与发展组织的发展援助委员会(OECD/DAC)提出的“国际发展目标”也对MDGs有重要影响,为后者的形成打上了大国主导的烙印。目前,2015年后议程已进入激烈的争论中,是否存在全球共识性的基础以及能否避免大国主导性,对于构建更加平等均衡的2015年后议程至关重要。

一、MDGs的形成、丰富与完善

MDGs是当前国际发展合作的重要框架,它有效形成了减贫的全球共识,对国家和国际政策的优先事项和发展理念都产生了深远的影响,它是联合国改变世界的最重要思想之一。[5] 2000年《千年宣言》通过和2001年《执行<联合国千年宣言>的路线图》公布,标志着MDGs的基本形成并被广泛接受。2002年蒙特雷发展筹资问题国际会议达成的《蒙特雷共识》,从实现发展目标的筹集资金方面丰富了MDGs,而2005年联合国高级别首脑会议的最终文件则进一步完善了MDGs的内容。[6]

(一)《千年宣言》和MDGs的基本形成

在经历了激烈的争论和妥协的谈判过程后,《千年宣言》于2000年9月8日得到了联合国千年峰会成员国的一致赞同。189个国家的147位国家元首和政府首脑一致通过了该宣言。《千年宣言》阐明了他们对发展、减贫、和平与安全、环境保护、民主和人权的决定,宣誓“要不遗余力地帮助十亿多男女老少同胞摆脱目前凄苦可怜和毫无尊严的极端贫穷状况,决心使每个人实现发展权,并使全人类免于匮乏”。[7] 该宣言共包括八章:第一章是序言,第二章是和平、安全与裁军,第三章是发展与减贫,第四章是保护我们共同的环境,第五章是人权、民主和善治,第六章是保护易受伤害者,第七章是满足非洲的特殊需求,最后第八章是关于联合国的改革。

为了避免《千年宣言》重陷联合国很多决议达成后很快就被遗忘的命运,2001年初期,秘书长安南指定迈克尔·多伊尔(Michael Doyle)和简·范达莫特(Jan Vandemoortele)建立并共同主持一个由来自联合国、世界银行、国际货币基金组织(IMF)和OECD/DAC等组织代表形成的专家小组,围绕《千年宣言》达成的承诺构建一套目标体系。他们主要从《千年宣言》的第三章“发展与减贫”和第四章“保护我们共同的环境”提出的目标选择了那些被认同的量化指标和具有初始数据的具体目标共18项,并把它们排成8个主要目标,选择了每个目标的相关指标,共48个,将之命名为“千年发展目标”(Millennium Development Goals)。[8] 随后,秘书长安南以之为基础,公布了《执行<联合国千年宣言>的路线图》作为《千年宣言》的实施方案。《路线图》提出的八项目标包括:消除极端贫困和饥饿、普及初等教育、促进两性平等并赋予妇女权利、降低儿童死亡率、改善产妇保健、防治艾滋病、疟疾和其他疾病、保护环境和可持续发展、建立全球发展伙伴关系。MDGs是一套跨越社会、经济和环境等多个领域的明确、全面和权威的全球发展目标。

(二)2002年蒙特雷会议与MDGs的丰富

2002年3月,在墨西哥蒙特雷举行的发展筹资问题国际会议通过了《蒙特雷共识》。《蒙特雷共识》一方面从实现发展目标筹资方面丰富了MDGs,另一方面它规定了发达国家和发展中国家应该建立一种“新型伙伴关系”,并敦促发达国家就其提供的官方发展援助增加到其国民总收入的0.7%。

《蒙特雷共识》指出,根据当时估计,达到国际商定的发展目标,包括《千年宣言》中所载入的目标,所需资源出现大量缺口。为实现这些目标,它提出了一系列拓展国际发展融资和增加发展资金来源的方式,包括动员国内的资源、吸收外国投资、促进国际贸易、以国际贸易为发展的动力,增加在发展方面的国际金融和技术合作,可持续的债务处理和放宽外债与减轻债务负担等。其中,《蒙特雷共识》还着重强调官方发展援助对于实现MDGs至关重要,提出要敦促发达国家争取把国内总产值的0.7%作为官方发展援助给予发展中国家,0.15%至0.20%给予最不发达国家。[9]

同时,《蒙特雷共识》还规定发达国家和发展中国家应该建立一种新型的全球伙伴关系,它指出实现MDGs是最紧迫的优先事项,而伙伴关系则是可以把这些目标变为现实的国际合作体系的基础,是消灭贫穷和实现MDGs的决定性要素,强调了伙伴关系概念的不同方面。[10]

(三)2005年世界首脑会议与MDGs的完善

2005年9月的世界首脑会议可以说是审议实施MDGs进展的会议,它进一步促进了MDGs的内化。一方面它提出了一些重要的有关发展和MDGs的新目标,补充了MDGs的内容;另一方面,在这一峰会上,发展中国家同意在2006年制定出实施MDGs的国家战略,这意味着MDGs的有效性不只是停留在全球层面,还将延伸到国家层面,成为国家发展战略的重要指导,并在发达国家和发展中国家实现内化。[11]

在2005年世界首脑会议上,发达国家与发展中国家克服分歧,就《成果文件》达成一致,重申各国政府,包括捐助国政府和发展中国家政府,一致坚决、明确地承诺到2015年实现各项MDGs。同时各国政府还达成一致意见,就已设立的MDGs目录进行显著扩充。成果文件还提出了两个新目标:一是为公平的全球化努力;二是普遍获得生殖健康服务。

总体上看,MDGs经过2000年《千年宣言》、2002年《蒙特雷共识》以及2005年世界首脑会议《成果文件》三个阶段后已经逐步形成并不断深化。换句话说,到2005年左右,MDGs已经广泛被接受并逐渐被国际社会内化,成为国家和国际发展政策的优先事项和重要战略框架。需要指出的是,大多数MDGs目标并非新目标,它们源自20世纪90年代的全球会议及此前半个世纪中编纂的国际准则和国际法。实现这些目标所需的行动计划大多已经制订并由会员国在国际组织内或国际会议上单独或集体通过。[12]

二、MDGs形成中的全球共识性

MDGs并不是一夜形成的,它是建立在20世纪90年代达成的全球共识的基础上的。MDGs中的8个目标,除了全球发展伙伴关系之外,诸如儿童、性别平等、教育等目标都在20世纪90年代的联合国大会中进行过谈判,并已形成了相关的全球共识。因此,MDGs的内容并不是全新的,它与国际社会中已有的全球共识存在一种衔接和继承关系,MDGs具有的这种共识性基础是它迅速被接受和发展的重要因素。具体来看,20世纪90年代早期至中期联合国召开的关于儿童、环境、人权、人口、社会发展和妇女等议题的系列峰会形成的众多行动议案是MDGs的共识性基础。

戴维·休姆提出,MDGs的发展根源于1990年的世界儿童大会。[13] 会议通过了《儿童生存、保护和发展的宣言》,制定了截至2000年应实现的关于儿童生存、发展与保护等6个主要目标[14],这些目标后来演化成MDGs中的减少婴幼儿、产妇死亡率、普及教育等目标。具体来看,《儿童生存、保护和发展的宣言》提出:第一,在1990年至2000年之间,将婴儿和5岁以下儿童的死亡率减少至三分之一,或者说减少50%—70%。MDGs的目标4“减少儿童死亡率”中的具体目标5“从1990年到2015年将5岁以下的儿童死亡率减少三分之二”的共识正来源于此。第二,在1990年至2000年之间,将产妇死亡率减少二分之一。这一目标与MDGs的目标5“改善产妇保健”中的具体目标6“从1990年到2015年将产妇死亡率减少四分之三”有着紧密联系。第三,在1990年至2000年之间,将5岁以下儿童的严重营养不良的比例减半。这一目标与MDGs的目标1“消除极端贫困和饥饿”的具体目标2“从1990年到2015年将遭受饥饿的人口比例减少一半”在数量要求上是一致的。第四,普遍获得安全饮用水,这一目标包括在MDGs中目标7“确保环境的可持续发展能力”中的具体目标10“到2015年将无法持续地获得安全饮用水的人口比例减少一半”。第五,到2000年,使80%的适龄儿童普及和完成初等教育。这一目标与MDGs中目标2“普及初等教育”中的具体目标3“确保到2015年所有男孩和女孩完成全部初等教育”有很大的联系。[15] 儿童峰会的成功证实了全球峰会能够在国际社会中产生政治承诺,形成改善人类福利的具体思想,它的召开也重新启动了联合国峰会进程,推动了系列峰会的召开。

1990年在泰国举行的普及教育会议上,各国一致同意,所有国家应巩固20世纪90年代普及初等教育取得的进展,所有国家应进一步努力保证尽快地、无论如何在2015年前对男女儿童完全普及初等或相等程度教育。[16] 成员国对普及教育的广泛认同表明了国际社会对该目标的广泛共识,也推进了MDGs将这一目标囊括在内。

随后,1992年6月于里约热内卢举行的联合国环境与发展大会强调了确保环境可持续性或可持续发展的重要性。183个国家的102位国家元首或政府首脑参与会议,围绕环境和可持续发展主题,形成了《关于环境与发展的里约热内卢宣言》和《21世纪议程》等文件,强调国家要将环境与发展问题纳入政策、规划,并就保护大气层、制止砍伐森林、维护生物多样性、保护淡水资源的质量和供应等形成一系列目标。这些目标的广泛认同是MDGs中目标7“确保环境的可持续能力”的重要共识基础。

1993年6月召开的维也纳世界人权大会通过了《维也纳宣言》,重申了人权和基本自由的承诺,提出根除对妇女一切形式的隐含和公开的歧视,所有国家到2000年普遍批准《消除对妇女一切形式歧视公约》,特别优先设法降低婴儿死亡率和产妇死亡率,减少营养不良、减少文盲,让人们能享用安全的饮水和基础教育。[17]

1994年于开罗召开的国际人口与发展大会通过的《国际人口与发展会议行动纲领》提出了一系列重要的人口和发展目标,包括要求所有国家应尽早、至迟不迟于2015年通过初级保健制度,为所有适龄人口提供生殖保健;防止性传播疾病,包括艾滋病及性传播疾病并发症;增进儿童健康和生存、婴幼儿的健康和营养的系列目标,包括到2000年把婴儿和5岁以下幼儿的死亡率降低三分之一,或分别将活产婴儿的死亡率降到50‰,幼儿的死亡率降至70‰或更低,同时适当照顾到每个国家的具体国情。到2005年,死亡率居中的国家应力求实现将婴儿死亡率降至50‰以下,5岁以下幼儿死亡率降至60‰以下。到2015年,所有国家应均力求实现将婴儿死亡率降至35‰以下,5岁以下幼儿死亡率降至45‰以下的目标。行动纲领也提出了大幅度降低产妇发病率和死亡率目标,指出各国应力求到2015年实现产妇死亡率明显减少:到2000年把产妇死亡率从1990年的水平降低一半,到2015年再降低一半。[18] 该会议提出的减少婴幼儿、产妇死亡率目标与MDGs的目标4和5息息相关。

1995年是世界峰会的顶峰年,在哥本哈根举行的社会发展问题大会达成了减贫是发展的首要目标的共识,提出了到2015年根除收入贫困的目标,确定了2015年为时间期限。这为MDGs以2015年为目标期限提供了共识性基础。

1995年在北京召开的世界妇女大会也建立了12个确保性别平等、消除对妇女和女童一切形式歧视以及赋予妇女权利的重要关切与行动,提出了要确保接受教育的平等机会,指出各国政府要采取措施,在所有级别的教育中消除因性别等原因或任何其他形式的歧视,以达到平等接受教育的目标,到2000年普及接受基础教育的机会,确保至少80%的学龄儿童完成初等教育;到2005年消除初等教育和中等教育中的性别差距;到2015年在所有国家普及初等教育,到2000年普及女童受初等教育的机会,并争取确保在完成初等教育方面两性平等。[19] 这些性别平等的目标最终也都体现在MDGs框架的目标2和目标3中。

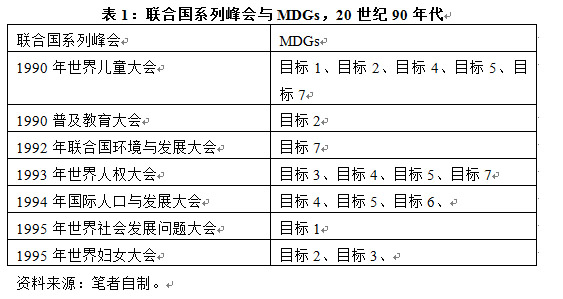

这些峰会在国际社会产生了巨大的影响,它们不同于早些时候的国际会议:第一,此类峰会数量如此之多且时间上相当集中;第二,它们通过的决议具有详细和有约束力的特征;第三,这些会议具有高度的政治重要性。这些会议提出的行动议案大多与发展议题相关,推动各国认识到发展问题不是单个国家所能解决的,需要国际安排,从而有助于建立一个关于发展的共同目标体系的广泛共识,为《千年宣言》的通过和MDGs的形成铺平了道路(表1)。[20]

总体上看,联合国于20世纪90年代召开的系列峰会所达成的诸多目标,标志着国际社会关于某些议题已经形成了一些全球性共识,这些共识促进了MDGs的形成。但另一方面,MDGs的形成还受到了大国的主导,其中OECD/DAC提出的“国际发展目标”最为深刻影响了MDGs的形成。

三、MDGs形成中的大国主导性

OECD/DAC提出的国际发展目标(International Development Goals, IDGs)对MDGs的形成有着重要影响,前者的很多目标最后都包含在MDGs中。由于IDGs根本上是发达国家中援助国达成的共识,因此MDGs带有浓厚的以援助国为中心和大国主导的特征,这既影响了MDGs的具体设计,也一定程度上阻碍了其发展和实施。

在20世纪90年代,联合国召开系列峰会为发展和减贫建立新目标的同时,双边援助机构正进入一个危机时期。随着冷战的结束,发展援助的政治战略作用减弱,它不再是一项追求地缘政治目标的有价值的工具,对外援助在各发达国家的议事日程中呈普遍衰落态势,官方发展援助的总体水平急剧下降。各成员国负责管理发展援助的部门领导发现自己在政府的地位越来越边缘化。在此背景下,1995年5月,OECD/DAC各成员国的代表汇聚在巴黎总部召开高级别会议,商讨应对之策。会上很多代表都谈到了“援助疲劳”(aid fatigue)以及本国选民缺乏对发展援助的坚定支持。会议最终同意建立一个“反思小组”(Groupe de Reflexion),反思发展援助的过去与不足,提出一项关于未来全球发展的新目标。[21]

在构建全球发展目标的实践中,OECD/DAC成员国主要围绕清单内容展开了激烈的争论。根据戴维·休姆的观点,成员国的主要分歧在于是建立一个旨在通过经济增长减少收入贫困的全局性目标,还是一个旨在解决多方面贫困的全面目标清单,也即是建立一个以经济增长为主导的单一目标还是形成一个多方面发展的目标清单。英国和日本关切缓解收入不平等,认为单一目标比旨在多方面减贫的系列目标要更为集中。但美国代表则认为,贫困对政治家和公众来说是一个流行的概念,而儿童入学、使儿童和产妇免于死亡等具体目标可以激发国际社会更普遍的支持,并且广泛的目标清单形式将给予清单一种民主合法性,因为各项目标来自于各种联合国峰会,已经普遍获得了认同。同时,目标清单形式还将获得大量专门性非政府组织(NGOs)的支持,包括环境、儿童、教育、健康等领域的NGOs都将在清单中找到自己组织倡导的优先事项。最后成员国达到一致:IDGs将是一个目标清单,但它由“经济增长”主导,以减少贫困作为首要目标,社会发展方面和环境可持续性方面的目标排在其后。[22]

1996年5月,“反思小组”发表题为《塑造21世纪:发展合作的贡献》报告,总结了20世纪90年代联合国系列峰会界定的衡量具体议题领域的发展进步的目标,具体包括经济增长、社会发展和环境可持续性三个方面的六项目标:第一,到2015年,实现生活在极端贫困状态的人口比例减半;第二,到2015年,实现所有国家普及初等教育;第三,到2015年,消除初等教育和中等教育的性别不平等,以显示性别平等和妇女赋权方面的进步;第四,以1990年数据为基准,到2015年实现5岁以下儿童死亡率降低三分之二,产妇死亡率降低四分之三;第五,尽可能快的,至迟到2015年实现所有适龄人口享有基本生殖健康服务,包括可靠和安全的计划生育方式;第六,到2005年所有国家实施国家可持续发展战略,以确保到2015年有效转变全球和国家层面的环境资源流失的趋势。[23]

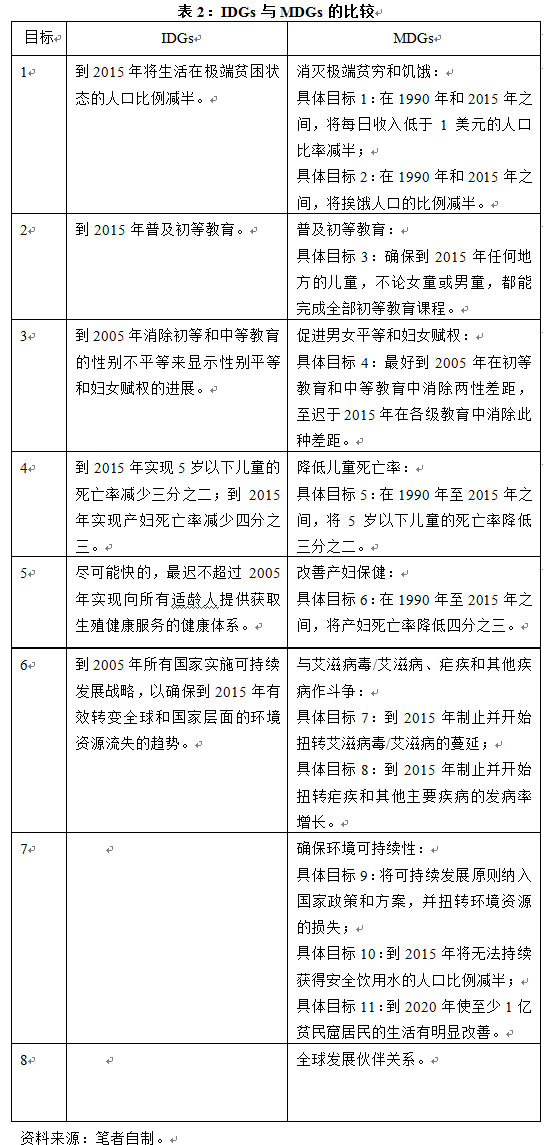

比较而言,IDGs中的多数目标后来都被吸收到了MDGs中,包括减贫、性别平等、教育、环境,但由于它是一个发达国家主导的目标议程,因此它缺乏关于“发达国家要发挥什么样作用”的目标,表现出明显的大国主导的特征,MDGs的目标8即全球伙伴关系目标既没有限定的日期,也没有定量的指标。这些都阻碍了MDGs的实施与发展(表2)。

总体上看,OECD/DAC提出的诸多目标总结了20世纪90年代联合国系列峰会界定的衡量具体议题领域的发展进步的目标,这些目标基本上都体现在MDGs中,某种程度上形成了全球共识与大国主导的平衡,也推进了MDGs的深化。

结 论

在MDGs的形成过程中,2000年的千年峰会和《千年宣言》的通过是一个重要的时刻,但实际上MDGs缘起于20世纪90年代联合国召开的系列峰会,这些关于儿童、性别、社会发展和环境等议题的峰会形成的行动方案,积聚了国际社会的共识,成为MDGs形成和获得广泛认同的全球共识性基础,推进了MDGs的实施和深化。与此同时,OECD/DAC提出的IDGs也是MDGs形成进程中的一个重要影响因素,它的很多目标如减贫、减少儿童与产妇死亡率、普及教育、保障性别平等议题目标中设定的目标期限、基准年以及具体目标都对MDGs产生了深刻影响。但也正因为IDGs是在发达国家内部形成的,缺乏发展中国家的参与,导致发展中国家对其参与的积极性和自主性有限,形成了MDGs的大国主导特征。

目前,关于2015年后议程的争论日益激烈。自2010年启动2015年后议程讨论以来,联合国系统工作组、高级别名人小组、可持续发展行动网络等分别向潘基文秘书长呈交了报告。[24] 同时,一些重要的国际组织和NGOs也积极开展相关的磋商和讨论,纷纷出台了政策报告。[25] 目前,从2015年后议程的共识性基础来看,借鉴MDGs的经验,将目标、具体目标和量化指标以清单形式保留在2015年后议程中,在目标制定过程中坚持全球层次与国家层次相结合,采取一个更加开放和更具包容性的协商过程,这些都已成为国际社会的共识。但是,减贫和可持续发展是否合二为一成为统一的发展议程?发展议程是否应限于低收入的发展中国家,还是应拓展到中等收入国家的低收入群体?2015年后议程是否单纯关注减贫本身,还是应拓展到“冲突与和平”、“不平等”和“可持续发展”等诸多领域,从而成为全球性的普遍议程?全球发展伙伴关系的内涵是什么?[26] 关于这些问题,国际社会当前显然是共识不足,分歧明显。这种共识不足必然导致2015年后议程的形成是一个相对更激烈、更复杂的进程。同时,虽然与MDGs所采取的“自上而下”的制定过程相比,2015年后议程的包容性和平等性有所提升,但发展中国家的参与程度仍然不深,积极性依然不高,在多数情况下仍处于防御状态,对发达国家提出的议程仍持审慎的态度,因此大国主导的格局并没有发生根本变化,这将成为制约2015年后议程形成和实施的一个重要因素。

[1] 参见陈志刚、游珂:《千年发展目标的回顾与展望》,载《发展研究》2011年第6期;黄超:《理想与现实:千年发展目标的局限与前景》,载《外交评论》2013年第5期;黄梅波、吕少飒:《联合国千年发展目标:实施与评价》,载《国际经济合作》2013年第7期;祁怀高:《联合国千年发展目标与中国发展理念的互动》,载《国际关系学院学报》2012年第6期;叶江、崔文星:《联合国千年发展目标实绩评析——兼谈后2015全球发展议程的争论》,载《上海行政学院学报》2014年第3期;等。

[2] Sakiko Fukuda-Parr, “Millennium Development Goals: Why They Matter,” Global Governance, Vol. 10, 2004, pp. 395-402; Ashwani Saith, “From Universal Values to Millennium Development Goals: Lost in Translation,” Development and Change, Vol. 37, No. 6, 2006, pp. 1167-1199; Sanjay Reddy and Antoine Heuty, “Achieving the MDGs: A Critique and A Strategy,” Cigi Library, August 12, 2004, http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/ 123456789/13325/1/Achieving the MDGs A Critique and a Strategy.pdf?1, pp.1-64; Aram Ziai, “The Millennium Development Goals: Back to the Future?” Third World Quarterly, Vol.32, No.1, 2011, pp. 27-43; Jan Vandemoortele, “The MDGs Story: Intention Denied,” Development and Change, Vol. 42, No. 1, 2011, pp. 1-21.

[3] David Hulme, “The Millennium Development Goals (MDGs): A Short History of the World’s Biggest Promise,” Working Paper, No. 100, September 2009, Brooks World Poverty Institute, http://www.bwpi.manchester.ac.uk/medialibrary/publications/working_papers/bwpi-wp-10009.pdf, pp.1-54.

[4] Reddy and Heuty, “Achieving the MDGs,” p. 3

[5] Sakiko Fukuda-Parr, Alicia Ely Yamin and Joshua Greenstein, “The Power of Numbers: A Critical Review of MDG Targets for Human Development and Human Rights,” Synthesis Paper, May 2013, The FXB Center for Health & Human Rights, Harvard University, http://fxb.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/5/2013/09/Synthesis-paper-PoN_Final1.pdf, p. 4.

[6] 叶江、崔文星:《联合国千年发展目标实绩评析》,第29页。

[7] 联合国大会第五十四届会议:《联合国千年宣言》,A/RES/55/2,2000年9月13日,第4页。

[8] Jan Vandemoortele, “The MDGs Story: Intention Denied,” Development and Change, Vol.42, No.1, pp. 5-6.

[9] 联合国:《发展筹资问题国际会议的报告》,A/CONF.198/11,2002年3月18日至22日,墨西哥蒙特雷,第3-14页。

[10] 同上,第36页。

[11] 叶江、崔文星:《联合国千年发展目标实绩评析》,第28页。

[12] 联合国大会第五十六届会议:《执行<联合国千年宣言>的路线图:秘书长的报告》,A/56/326,2001年9月6日,第7页。

[13] Hulme, “The Millennium Development Goals (MDGs),” p.9.

[14] UNICEF, “Goals for Children and Development in the 1990s,” World Summit for Children, September 29-30, 2990, http://www.unicef.org/wsc/goals.htm.

[15] Ibid.

[16] Markus Loewe, “The Millennium Development Goals: Chances and Risks,” Discussion Papers, No. 6, 2008, DIE, http://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_6.2008.pdf, p.4.

[17] 《维也纳宣言和行动纲领》,维也纳世界人权会议1993年6月25日通过,http://www.un.org/chinese/hr/issue/docs/6.PDF,第56-58页。

[18] 联合国:《国际人口与发展会议的报告》,A/CONF.171/18/Rev.1,1994年9月5日至13日,开罗,第53页。

[19] 联合国:《第四次妇女问题世界会议的报告》,A/CONF.1177/20/Rev.1,1995年9月4日至15日,北京,第29-30页。

[20] Loewe, “The Millennium Development Goals,” p. 4.

[21] 参见朱杰进、谢漪珺:《多边援助制度与国内援助改革——以英国布莱尔政府的援助改革为例》,载《世界经济与政治》2014年第2期,第73-74页;Hulme, “The Millennium Development Goals (MDGs),” pp. 12-15.

[22] David Hulme, “The Making of the Millennium Development Goals: Human Development Meets Results-based Management in an Imperfect World,” BWPI Working Paper, No. 16, December 2007, Brooks World Poverty Institute, http://www.bwpi.manchester.ac.uk/media library/publications/working_papers/bwpi-wp-1607.pdf, p. 6.

[23] OECD/DAC, Shaping the 21st Century: the Contribution of Development Co-operation, Paris, OECD, May 1996, http://www.oecd.org/dac/2508761.pdf. 也有学者提出七大国际发展目标。实质上,更确切的来说,七大国际发展目标是由2000年《A Better World for All》提出,它将OECD/DAC《塑造21世纪》中的第4个目标分为两个目标:到2015年实现5岁以下婴儿和儿童死亡率降低2/3,到2015年实现产妇死亡率降低3/4。

[24] 联合国系统工作组于2012年6月递交了《实现我们共同憧憬的未来》,高级名人小组于2013年5月30日呈交了题为《新型全球合作关系:通过可持续发展消除贫困并推动经济转型》报告,可持续发展行动网络于2013年6月呈交了《可持续发展行动议程》。

[25] For example, see Alexei Jones, “Report on the Consultation Process on ‘Towards A Post-2015 Development Framework’,” Letter of Contract, No. 2012/294488, EU’s EDF Programme, November 2012; European Commission, A Decent Life for All: Ending Poverty and Giving the World a Sustainable Future, Com(2013) 92 Final, Brussels, February 27, 2013; Nicole Bates-Eamer, Barry Carin, Min Ha Lee, and Wonhyuk Lim, Post-2015 Development Agenda: Goals, Targets and Indicators, Special Report, CIGI and KDI, 2012; Markus loewe, “Post 2015: How to Reconcile the Millennium Development Goals(MDGs) and the Sustainable Development Goals (SDGs)?” Briefing Paper, No. 18, DIE, 2012; etc.

[26] 徐佳君:《后千年发展议程国际动态》,载《国际减贫动态》2013年第12期,第1页。